原載:

https://artforum.com.cn/slant/11053

---

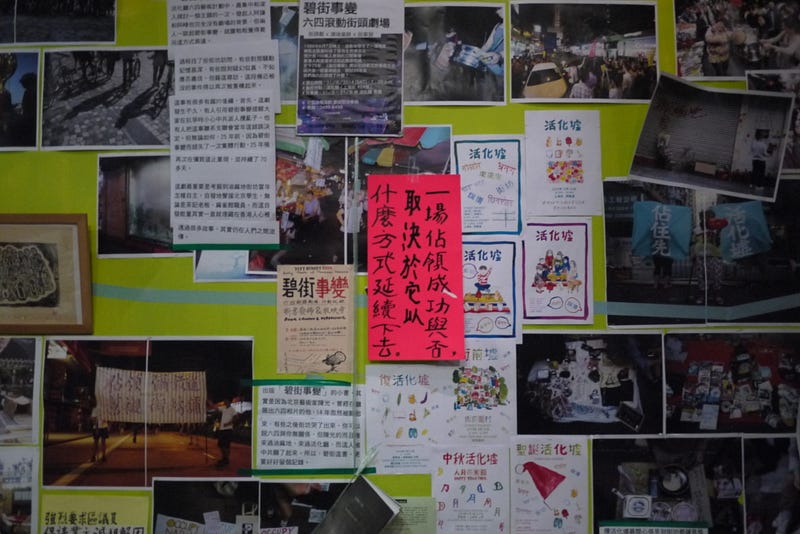

佔旺初期,民眾自發的「吹水區」,2014

活化廳繼續工作組「真係執笠文獻展」,2015

https://artforum.com.cn/slant/11053

---

“讓我們先創造出革命後的世界!”

這是日本社運人士、“素人之亂”發起人松本哉的一句名言。2012年,我在釜山參與一個藝術行動主義的工作坊過後,台日韓三地的行動者朋友相約到來香港,召開一次名為“東亞諸眾峰會”的交流會議,而那次會議的主題正是“革命後之世界”。按照松本哉的說法,今天談革命或似乎遙不可及,因此何不先在當下創造我們理想中的“革命後之世界”?當時在這幫年輕文化行動者的想像裏,從社區中建立屬於我們的自主空間與社群,似乎是會議上的共識。革命不是例外,而是日常。這話伴隨各地行動者在不同據點開展有趣的社區空間。不過,時間過了5年,當然還有一些事情,我們需要反省。

我最初參與社會運動是在大概10年前的天星碼頭保衛運動,後來這運動如星星之火,點燃了香港自回歸後一連串針對城市權利的討論,開啟或自香港經濟起飛以來,那“發展就是硬道理”的“進步”發展觀以外的多元想像。運動接連滾動到不同陣地,散布各區各點,種種拓寬民主想像的運動遍地可尋。香港故事一直難以名狀,但這些運動像忽然激烈起來的負反饋,回歸以來一次遲到的主體覺醒。如將這一連串城市運動描述為革命,我想也不太過分,最低限度它們確實開啟了城市運動可能性的範式轉移。

但城市運動總不能長期占據著個別空間陣地,這些空間展示的始終是這城市某種例外狀態,如遊擊的姿態行動,又如全民參與的情境劇場。於是,熱鬧過後,自然不過地,行動者總思考如何將運動的民主精神帶回到”正常生活”。因此,運動的能量開始從標志性和危機性質的空間轉移到社區日常。比如那些消失中、面臨遷拆重建和士紳化的老舊社區。這應是我和一眾藝術家當時想到要在油麻地弄一個社區藝術實驗空間--“活化廳”的主因。

於是,如何讓民主規劃、社區自主等過往在一系列城市運動中提倡的價值論述連接到油麻地這草根社區?如何借日常生活的關系交往,在街坊中創造一種政治能動性,讓社運的能量連接社區場域(community activism)?更重要的是,作為藝術家,這些問題如何在藝術生產的過程中得以體現?簡言之,如何將民主的價值帶回藝術?並借此做為與民眾愈走愈遠的當代藝術的內部批判?以平等為原則的美學,是否能借此實行?這都是這空間作為一場社區藝術實驗的初心。

網絡、社群與示威區

可是問題如很多藝術家空間所遇上的那樣,持續的熱情其實不太容易維持。另一方面,所謂回到社區,若沒註意到主客體的邊界仍相當明顯,藝術家像空降部隊般的性質或不一定有太大改變。始終藝術家與社區還是割裂的,實驗性的設定造成其難以紮根的邊界性,至少沒讓藝術家們認為,生活在社區中是必須的。因此,即使我們對待街坊是百分百的真誠,但關系大概只此而已。建立的是網絡,而不是社群。裏頭有很多浪漫的故事,有趣的交流,嶄新的發現,可是那不一定都指向更深刻的批判,也不一定讓藝術家與街坊明白,我們面對的共同壓迫之源頭 ,其實--我們都必須一起改變生活。

對,改變生活,但往哪裏去改?像那場大型運動後也出現“傘落社區”的說法,在現實層面改變不了的政治,是否就靠日常層面去升級?兩者如何達至互聯?條件和限制會是什麽?在日常生活編織的政治能動性,在重要時刻是否必然連帶爆發?其實,這都取決於行動者對治理體制的分析,如藝術家需了解你所使用的物料,做雕塑的物材及其可塑性,而在這比喻裏,政治經濟結構與民眾訴求之間的互動,正是行動者需要在行動前好好了解的材質。否則行動或都可被吸納、消解、同化,結局或如白幹一場。我認識很多國內外的行動者朋友都挺為讚嘆香港民眾的自發性,但包括香港的行動者在內,很多時都不太意會到自發性的背後還需處理的共同意識基礎,而這其實很需要意識形態或階級分析的討論去進行定位,否則被鼓動的不一定是最終支持你的民眾,而是情緒政治下隨時向理性反撲的民粹泡沫。這種創造性的工作非常需要時間,非一時三刻在運動現場能達成。

像香港這個異常病態與壓迫的社會,很多人都有起來行動發聲的主動性,這是我從事社區藝術工作以來的明確觀察。自殖民時期,統治階層其實也深明到,壓迫到盡頭必然遇上反饋。於是他們想到包羅萬有的吸納不滿方式。設置示威區是其中一種。一來民眾的不滿可在當中給消耗掉,而整體卻說不上能夠構成具體威脅。另一陷阱是,示威區內的行動,看起來的確是有一點制衡作用,若比起那些完全不肖參與的冷漠群眾,白幹總比什麽都不幹來得更有 “希望”吧。看起來是自主、自發、無組織、無領袖的群眾走到街上,然而群眾的偶發聚合讓內部難以建立對話共識。表面上群眾以為正在參與具有希望性的改造社會行動,卻不發現其實置身早被設計出來的示威區。按不同政局時勢,有時這些反抗能一定程度達到目的,有時什麽都爭取不到。白幹一場的無奈,轉化為無力感與負能量,等待另一次更大的壓力爆發,人們再次自我組織起來,然後或再掉進無力感的深淵,無間斷地重覆……這些行動巧妙地提供一個自我實現的欲望機制,但結果若不是讓你沈醉於自我感覺良好的小確幸,從而相信不痛不癢的行動真能促成革命,便是被失望與無力感所淹蓋,犬儒地不再願意相信事情有沖破桎梏的可能。

社區復社區,正負能量循環機制

在活化廳營運差不多兩年過後,我們開始進入另一階段,而這時期面對的問題就比較針對以上所談的層次。檢討到所謂的制度批判(institution critique)的有限性,一群參與過“反高鐵”運動――一場比過往更大規模的城市運動――的年輕行動者加入到策劃團隊。這時期明顯可看到年輕行動者更熱心地深入到社區每個細節去組織力量,更主動的與街坊建立聯系。那時,我們的社區藝術實踐大概已經難得地與街坊建立起一個雙方互有往來的友誼經濟網:不只藝術家單方面的貢獻(藝術介入?),街坊的主動參與與回饋亦十分明顯。這已超越了很多主流藝術生產方式無法達到的深廣度。因為藝術、社區與行動主義的交織不再是姿態性的,而是扣連在一起的經濟關系,藝術家與街坊的主客界線亦不再明顯,你可看到藝術中有社區,社區中有藝術。而這必須是當我們待在這個社區一段相對長時間,才有條件實現和創造的可能。

然而,難以超越的還是,即使互有往來,這種經濟關系其實不是自主地存在於社區的。當我們的米飯班主“香港藝術發展局”(香港的半官方資助單位)發覺我們已待在這地點一段時間時,他們認為公平起見,應由其他單位輪替。我們的資源因 “行政原因” 突然被中斷,大部分事務亦無法繼續進行。在此之前,成員們其實一直未有理會到資源中斷帶來持續性的沖突,即使社區的互動讓團隊仍一定程度保持熱情,但隨資源愈來愈少,能量亦步步減退,畢竟藝術家還是要處理生活現實的壓力。於是,其實從生活層面抗爭的關系和倫理條件成功建立了,但難以做到持續發展,落地生根。強調共識、接納多元,藝術家與社區民眾的開放性都在這時期很不錯的得到體現,但其自主基礎其實並不穩固,只是依靠個別藝術家成員的熱心付出,或因藝術體制提供的臨時烏托邦空間(又稱示威區)成就這跨階層的社區人情味小確幸。實在人與人的交往,有溫暖互助正能量的一面,也有自私自利,出賣背棄的兇險一面。特別是經營社區的工作,往往是細水長流,需要深耕細作,絕非驚濤駭浪,如社運前線般幕幕高潮。小確幸的問題是,行動者往往只能消費與社區交往過程的正能量,遇到矛盾沖突時若非一走了之,就是因沒有準備而深受打擊,接著是更大的犬儒和失望。

活化廳有位著名的街坊,是位80多歲的老太太。她非常熱心參與社區事務,腦裏裝滿各種各樣的改造社會計劃,常感染身邊年輕人與她共事,仿如油麻地愛心發電機。她有一句話是:很多事一個老人做不來,要靠大家“一人做啲”(每人多做一點)。我們深受這句話的啟發,把它做成招牌,掛在大門口。但後來我才發覺“一人做啲”原來是一個陷阱,因為我們都掉進個人主義去看社會運動。以為從個人層次,每多做一點就能帶來多一點改變,像不吃麥當奴,光顧良心小店,搞天台種植,不買瓶裝水,多買有機菜… 我不企圖否定這些小行動的意義,但同時我會問,一面搞天台種植,另一邊愈來愈多的鄉郊土地給破壞發展。當推土機到來,我們如何組織到民眾支援對抗?平日在超市買有機菜的中產OL會願意不上班跟你一起去抗爭嗎?本地廢物回收政策的發展,平日自帶水壺的人也願意關心嗎?當然這是真的大有人在,但我們若要問行動的有效性,而不是犬儒地、“鳩做”(敷衍了事)就算,行動創造的意識如何進一步與另一些行動聯系?它的基礎是什麽?建立了怎樣的政治能動?這都十分需要反省。

有次,我在油麻地碰上一位藝術家,憂心忡忡地跟我講,區內某小店被業主加租了,所以他們想以不同方法去 “幫助”這家小店。政府都幫不了忙,唯有靠我們“一人做啲”吧。於是他們義務去為這小店提供福利,如購物後可獲得藝術家贈送小禮品,到達一定次數兼送一堂藝術家主持的工作坊。藝術家跟我說,這是藝術彰顯了良善的一面。我不懷疑他的好意,但他沒想到的是,這些小規模、小趣味、隔靴搔癢的行動,其實沒有讓小店主增加談判籌碼,搞不好還只是在補貼貪心的業主。更別說有些藝術家是刻意借這些良心大行動表現自己的優越。再次重申,我不是嘗試否定這些小行動的意義,而是有些時候,我們更缺乏的,其實是思考與分析。

小結:絕望與希望的根據點

所以,所謂回到日常去升級,不可停留在舞台轉換的層次,也不可自滿於社區人情味的小確幸。要刮出壓迫的源頭,朝這意識去建立和抵抗。自組織實踐往往拒絕層級架構,紀律分工,但其實這並不一定與自由無支配的原則相違背――重要是背後都能建立在共識、共治、共感的倫理關系上。但再三強調,這些實踐都十分需要持續的空間和時間去積累。因此,我們還要反思,如何超越當下的斷裂時間觀,那叫人無法把握的資訊強度和加速感。這裏有空間、時間和技術的層面(有關技術的觀點,或請參考許煜的文章)。一方面,我們需要知性的論述作定位分析,同時也需建立共同感知的緊密社群,翻轉個人主義的視角。它需要成為日常生活的強連帶,創造如生活習慣、民間習俗的內化意識。它非治理體制能輕易同質化,而是以朝向抵抗壓迫的異質理念作維持。

這類實踐不一定是空中樓閣,占領後確實出現這些社群的堅實延續。他們將壓迫我們的東西,轉化到生活層面的抵抗,成為組織方式。他們將眾人對威權和資本主義之痛恨,轉化為人與人共同生產關系的覆歸,重建一種失落已久的倫理,提示人與人、人與土地,其實可建立怎樣的關系。雖然,這些實踐,不單因愈來愈為與資本治理體制合謀的 “效益理性”所揚棄--因這看來與奪取現實權力的革命相距甚遠,被嫌棄為又傻又天真。若從歷史經驗看,你甚至可說成功案例屈指可數,遠的可數巴黎公社,近的或就那些經營一兩年就給加租迫遷的微型自主空間,又或迅速被體制吸納和同化的同伴…… 但或許我們先嘗試就革命的根據改觀,不一定是“破”(destruction),也可以是“立”(construction)。不停創造理念社群這過程,其實也在成就革命。這或是如松本哉所講,“讓我們先去建立革命後之世界”的原因。正正是這些以生命實踐理念和抵抗的人們,足夠提醒我們重新思考絕望與希望的根據點。最後以油麻地一群左翼街坊常常說的一句話作結:“要創造的系我哋,而唔系奴役我哋嘅嘢。”(要創造的是我們,而不是奴役我們的東西。)

文:李俊峰(香港藝術家/策劃人)